公元16世纪中期股查查,大明王朝的东南各省饱受倭寇袭扰。由于不近人情的闭关国策,大批沿海居民被迫铤而走险,成为不受官府节制的化外流贼。哪怕盛极一时的双屿港被捣毁,普陀山的锚地亦遭严重威胁,仍孜孜不倦的对江东各地发起反击。甚至沿内河深入腹地,威胁嘉兴、苏州等内陆城市。

于是,出生福建的名将俞大猷奉命追剿,率领一众外省精兵取得王江泾大捷胜利。虽然战役规模有限,却已经是值得大书特书的阶段性成果。而且由画家仇英执笔,留下传世至今的《抗倭图卷》,成为我们解析双方武备的重要材料。

倭寇由沿海前往王江泾的大致路线

事实上,彼时的倭寇并非来自外洋,而是早就占据上海奉贤的柘林镇。他们由出生徽南的首领徐海指挥,沿黄浦江上游向太湖流域机动,伺机威胁嘉兴、桐乡和苏州。因此,画卷中的大片水域不是杭州湾等近海,恰恰是从松江流经嘉善的寻常内河。尽管沿途不乏小山等复杂地形,却并未影响以船只为主要载具的进攻者。那座分割约1/3画面的石桥,也是此类理解的绝佳注脚。

画卷中的水面属于内河而非沿海

由于提早获悉情报,参与此战的明朝官军可谓知己知彼,能够以逸待劳的阻击对手。于是,我们可以在画卷最左端看到,大批列队出城的步兵队伍。在骑马军官率领下,从容不迫的向着河对岸挺进。另有更早就位的水师船只,在石桥附近的河面遭遇倭寇先锋,直接爆发激烈的水面肉搏。

明朝官军与倭寇先头部队的水战

值得一提都是,作为实际指挥的副总兵俞大猷,早就对萎靡不振的卫所兵不抱任何希望。故而坚决要求朝廷调拨土司武装助阵,包括大名鼎鼎的广西狼兵,以及相对不为人所知的永顺、保靖苗兵。因此,整幅图中的明朝官军,实际上都是招募自西南山地的特殊力量。他们全员不带头盔,只用不同颜色的头巾做简单包裹,身穿轻便棉甲就踏上沙场。

狼兵装备的长镰刀长柄刀与长枪

在武器方面,这些土司部队的装备非常适合山地部署。例如长度可达3.8米的枪矛、适合攻击骑兵或重甲单位的长柄镰刀,以及通常是精锐单位才能有效使用的长柄砍刀。这些长武器在布阵时相互配合,足以撕碎那些缺乏长时间严格训练的普通队列。最前排位置,还有负责掩护的剑盾手。他们使用的长牌较为硕大,足以覆盖单个士兵的侧身面积。

负责打头阵的剑盾手股查查

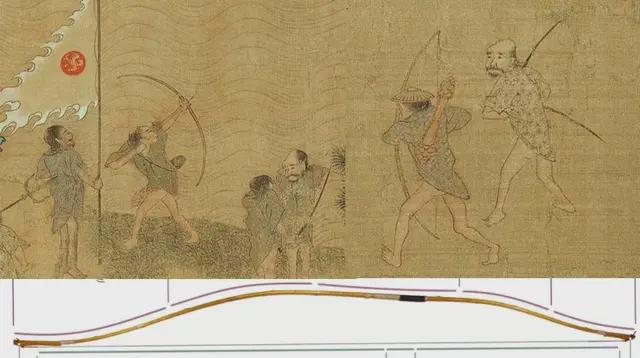

虽然历史上的土司部队,还会配置药弩、火绳枪或虎尊炮等远射武器,但在这幅《抗倭图卷》中展现甚少。这里既有作者省略因素,也是由于年代较早,很多装备尚未进口或没能引起指挥层注意。倒是在河上作战的水师,有持复合弓瞄准倭寇。但与通常人印象中的北方风格不同,这种南方复合弓形制更短、拉力更轻,阴雨天也不易开胶损坏,便于在丛林山地环境下使用。

土司兵们使用的南方复合弓

相比之下,图中占比不高的骑兵似乎更有细究价值。由于特殊的军事制度,这些人多半是由将领掏腰包供养的精锐家丁。他们的马匹、弓箭都是典型蒙古风格,符合明朝时期的基本特质。唯独身上的扎甲和盔甲偏向宋朝风格,与那些驻扎在北方的同僚截然不同。

图中的骑兵盔甲风格偏向宋朝 为首军官可能是俞大猷

这类看似跨越时空的混搭现象,实则反应出前工业时代的技术特征。一门技艺比较成熟,往往被特定区域的工匠长期秉持,丝毫不受改朝换代的动荡波及。

正在打家劫舍的倭寇

当然,这幅《抗倭图卷》的精华部分,还要属占据右侧2/3面积的大量倭寇形象。粗看之下,他们与传统认知中的日本人形象完全一致。尤其是辣眼睛的月代头发型,几乎可以坐实官府宣扬的东瀛身份。不过,这种感官层面的体会,与实际情况有很大出入。

一名穿戴日式铠甲的倭寇首领可能是历史上的徐海

根据同时代文献记载,所谓倭寇中有约70%成员属于冒名顶替,余下30%才是雇佣浪人。而且在整个嘉靖倭乱前期,这些亡命之徒中的吴越占比更高,堪比闽南人在后来的遥遥领先位置。他们乔装打扮的意义,不仅在于威慑对立群体,还能与留在老家的相亲做切割。奈何手中的武器没法及时替换,无形中暴露出自己的本地起源。

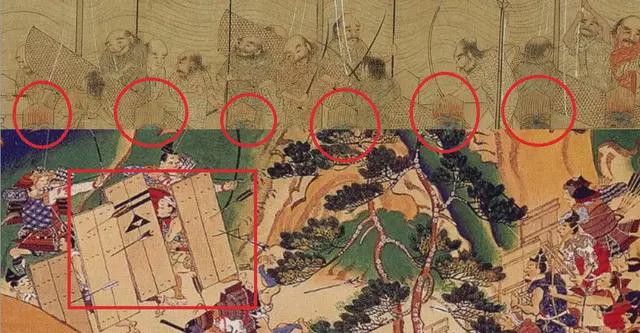

图中倭寇的单体弓与日式和弓完全不同

首先是多次出现的单体弓形象,既不符合正规明军的复合弓样式,又与日本传统的和弓有显著差异。这种威力有限的粗糙武器,通常是由民间私自制作,具有不怕潮湿、成本低廉等特点。除渔民或老弱乡勇,还经常被巡检司和水师采纳,普遍程度超过后世想象。更为重要的是,不在官府的管制范围内,十分符合海盗群体的使用场景。

倭寇使用单兵盾牌与日本的大型门板盾完全不同

其次是船上倭寇使用的盾牌,完全就是明朝军队广泛装备的长牌。根据16世纪的欧洲传教士观察,日本的各类武装根本没有习惯使用单兵盾牌,只会在阵前按放屏障性质的大面积门牌。如果倭寇真以东瀛来客为主,恐怕不会选择与自己习惯向左的防护装备。

倭寇驾驶的日式小早船

至于这些倭寇登陆时乘坐的船只,可以确定就是日本战国时代流行的小早船。究其原因,主要是自双屿港陷落后,吴越海商一度转移到日本平户暂避风头。故而不可避免的购买当地船只,亦如同时代抵达南洋的葡萄牙人,会使用各类亚洲船型机动。

倭寇们大量走私的日本刀稍后将在明朝全面推广

同理,倭寇手中挥舞的日本刀,也是那个年代的紧俏硬通货。无论官方朝贡贸易,还是民间私相授受,每年都有大批量进入中国。因为广受使用者好评,还被后来的戚继光和郑成功作为部队制式装备。甚至影响到土司武装,演变为本土的苗刀。

一艘倭寇驾驶的渔船上面摆满各类武器

总的来说,《抗倭图卷》是相当优秀的传统画作。对历史迷或军事爱好者而言,更是不可多得的学习参考材料。通过作者的细致描摹,我们足以还原出一个更贴近现实情况的历史场景......

(全文完)

壹策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。